About

Service

Knowledge

About

Service

Knowledge

Contact

無料

見積もり・相談

Column

2025.08.21

記事の監修者

金田大樹

AXIA Marketing代表取締役

リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。

鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。

近年、日系企業のインド進出が加速しています。インド市場には多くの魅力があり、企業が成功できる可能性を十分に秘めているためです。ただし、インド進出を成功させるためには、事前の市場調査やフィージビリティスタディが欠かせません。さらに、インド進出後に想定されるリスクについても、あらかじめ把握しておくことが重要です。

本記事で分かること

インドへ進出したいと考える企業の方は、ぜひ参考にしてください。

インド市場は経済成長が著しく、2029年には日本を追い抜き、世界第3位の経済大国になると予測されています。こうした背景から、日系企業が進出する際にはインド市場の魅力を正しく理解しておくことが欠かせません。

日系企業にとってのインド市場の魅力は、主に以下の3点に集約されます。

それぞれについて、詳しく解説していきます。

2022年時点でのインドのGDPは、3兆4,166億ドルで、世界5位という位置付けでした。2022年のGDPランキングは、以下の表の通りです。

| 順位 | 国 | GDP(億ドル) |

| 1位 | アメリカ | 254,397 |

| 2位 | 中国 | 179,632 |

| 3位 | 日本 | 42,322 |

| 4位 | ドイツ | 40,825 |

| 5位 | インド | 34,166 |

| 6位 | イギリス | 30,891 |

| 7位 | フランス | 27,791 |

インドの経済成長は著しく、日本経済研究センターの予測によれば、2029年時点で日本を抜き、世界第3位の経済大国となる見込みです。インドの経済成長が著しい背景には、人口増加に伴う消費の拡大、IT産業の発展、政府の改革などがあります。

特に政府の改革は経済成長に大きな影響を与えており、インドのモディ首相が掲げる「メイク・イン・インディア」構想では、第2次産業を経済成長のエンジンとして重視する方針が示されています。

一方、日本では国内市場が縮小傾向にあるため、今後もさらなる経済成長が見込まれるインドは魅力的に映るでしょう。そのため、今後の経済成長を見据えてインド市場へ進出している企業も数多く存在します。

2023年、インドの人口は14億3,807万人に達しており、そのうち約半数以上が30歳以下です。国連の推計では、インドの「人口ボーナス期」は2040年まで続く見通しで、2050年には17億人に達すると見込まれています。

インドの若年労働者は英語力が比較的高く、数学を重視した教育を受けてきた背景から、特にIT産業において優秀な人材が多いことが特徴です。加えて、国際的なコミュニケーション能力を備えた人材を低コストで確保できる点は、インド進出における大きな魅力となります。

一方、日本では少子高齢化が進んでおり、若年労働力が減少傾向にあります。そのため、インドへ進出することで若年労働力を獲得できる点も、日系企業にとって重要な戦略のひとつです。さらに、人件費においても、日本国内と比較して約8割削減できるとの見方もあり、コスト面での優位性も大きなメリットといえるでしょう。

インドでは、研究開発や輸出振興などの特定分野に投資する企業に対して、税制上の優遇措置が設けられています。特に研究開発分野は注目度が高く、世界各国のIT企業がインドに研究開発拠点を設立する大きな要因のひとつとなっています。

過去には、研究開発を目的として進出した企業に対し、10年間の法人税非課税措置が適用される制度も導入されていました(対象:2000年3月31日以降、2007年4月1日以前に設立認可を受けた企業)。このような制度は時期や条件により変化するため、最新の優遇措置について確認することが重要です。

さらに、インドでは「特別経済特区(SEZ)」が設置され、輸出や雇用促進を目的とした免税や関税の軽減など、各種優遇措置が整備されています。こうしたSEZは「みなし外国地域」として位置づけられており、進出企業にとって大きなメリットとなるでしょう。

加えて、2017年4月に「フェーズド・マニュファクチャリング・プログラム(PMP)」を、2020年度から「生産連動型奨励策(PLI)」を導入し、国内製造業振興の目玉政策として取り組んできた過去もあることから、関連する業界への優遇措置をとってきたことは明らかです。

ここからは、実際にインドへ進出した日系企業の戦略や成功の要因について紹介します。2022年のデータによると、インドに進出した日系企業は約1,400社にのぼります。コロナ禍の影響で一部の企業が事業所を閉鎖・撤退した一方で、進出企業数は年々増加しているのが現状です。

こうした実際の事例をおさえておくことで、自社がインド進出を検討する際の参考にすることができます。今回取り上げるのは、以下の2社です。

株式会社イシダは、京都市に本社を置く計量器メーカーです。2020年までにインドに生産拠点を設け、現地の食品工業向けに供給する方針を打ち出しました。インドはイギリス、ブラジル、韓国、中国に続く5カ国目の海外工場となり、投資額は数十億円規模にのぼります。

同社は今後、東南アジアや中国での販売体制もさらに拡充する予定です。日本国内では競争が激化している一方で、インドをはじめとする新興国では計量器の需要が高まっており、生産・販売体制をグローバルに強化しているのです。

インドの食品工場ではこれまで多くの従業員を採用し、手作業で計量や袋詰め、検品を行ってきました。しかし人件費の上昇により、機械化のニーズが高まっています。さらに、アジアで積極的に出店する外資系小売業などが食品の安全基準を厳格化したことで、より正確かつ衛生的に袋詰めできる省力機器の需要が急速に伸びています。

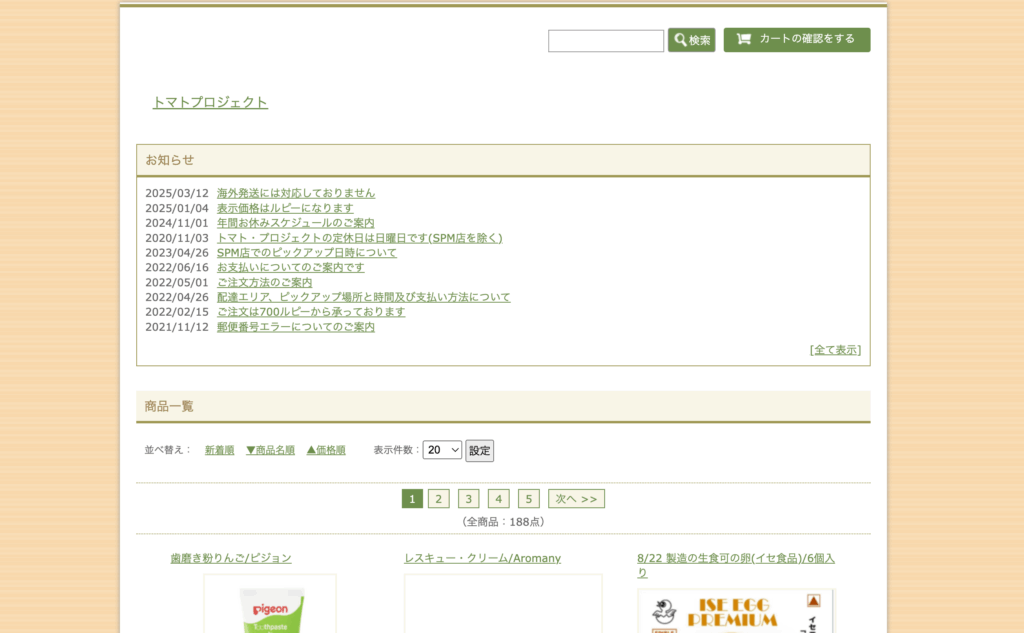

Tomato Project株式会社は、有機・無農薬野菜の宅配事業を展開する中小企業です。創業者は2012年、東日本大震災をきっかけにインドの首都ニューデリーへ移住し、翌2013年に「トマト・プロジェクト」を立ち上げました。当初はインドに住む日本人家庭を対象に、野菜の宅配サービスを開始しています。

創業の背景には、「安心して食べられる野菜が手に入らない」という現地在住の日本人家庭の声がありました。創業者は国際協力機構(JICA)を通じて農業支援を行う日本人と出会い、協力しながら事業をスタートさせました。

当初は週1回の配達から始まりましたが、口コミを通じて利用者が増加。インド市場における「安心・安全な食品」へのニーズを的確にとらえ、独自の販売ルートを築いたことで事業を拡大することに成功しました。現在では、有機・無農薬野菜だけでなく、お茶・コーヒー、加工品、雑貨など取り扱う商品を広げています。

ここからは、日系企業がインド進出をするうえでの成功要因と失敗要因について、詳しく解説します。成功要因だけではなく、失敗する要因もあらかじめ理解しておくことで、インドへの進出を成功させられるでしょう。

日系企業がインド進出を成功させるためには、「ローカライズ戦略」が欠かせません。ローカライズ戦略とは、現地の市場環境や文化、消費者ニーズに合わせて製品やサービスを最適化する取り組みです。インドは多様な言語・宗教・食文化を抱える国であるため、日本と同じ商品やサービスをそのまま持ち込んでも必ずしも受け入れられるとは限りません。徹底した市場調査と現地パートナーとの協力を通じて、インド独自のニーズに対応することが求められます。

たとえば、株式会社イシダは現地で人件費が上昇しつつある状況を背景に、生産拠点をインドに設置し、食品工場向けに省力化機器を供給する方針を打ち出しました。これは、インドの産業環境の変化を正確にとらえた判断です。単に安価な労働力を活用するのではなく、省人化・効率化を重視した製品を投入することで、インド国内の工場ニーズに合致しました。こうした動きは、単なるコスト削減型の進出ではなく、現地の課題解決に寄与する形で市場に入り込む好例といえます。

一方、Tomato Project株式会社は、日本人家庭の「安心して食べられる野菜が欲しい」というニーズをとらえ、有機・無農薬野菜の宅配事業を展開しました。インドでは都市部を中心に健康志向が高まっており、富裕層や駐在員家庭に支持され、口コミによって事業を成長させています。この事例は、消費者のライフスタイルや価値観を丁寧に理解したうえで、差別化されたサービスを提供することの重要性を示しています。

さらに、巨大市場の活用も大きな成功要因の一つです。インドは人口14億人を超える世界最大級の消費市場であり、中間層の増加や若年層の消費意欲の高さが特徴です。たとえば自動車やスマートフォン分野では、インド独自の価格帯や機能に対応した製品が普及し、日本企業もその需要を取り込むことでシェア拡大につなげています。つまり、単に人口の多さに着目するのではなく、消費階層ごとの嗜好や購買力に合わせた戦略を立てることが成功のカギとなります。

また、インドには英語を話し、ITスキルに長けた若い労働力が豊富に存在しています。多国籍企業の開発拠点が数多く設置されている背景には、このような人材基盤があります。日系企業も研究開発拠点や製造拠点を設け、現地人材を積極的に登用することで効率的なオペレーションを実現しています。例えばソフトウェア開発や品質管理の分野で、日本とインドの人材が協働する体制を整えることで、コスト優位性と技術力を両立させる取り組みが進んでいます。

総じて言えるのは、インド進出の成功は「単なる低コスト拠点」としてではなく、「成長市場への適応」と「人材資源の活用」を同時に実現できた企業に訪れているという点です。市場調査に基づいたローカライズ、消費者の価値観に合った製品・サービス提供、そして優秀な人材の活用という3つの柱が、日系企業の成功要因として位置付けられます。

日系企業がインドへの進出で失敗するケースには、いくつかの典型的なパターンがあります。

まず挙げられるのが、ローカライズ戦略を行わずに進出した場合です。ある日本の大手家電メーカーは、日本で成功した製品をそのままインド市場に投入しました。しかし現地の電力事情に対応していなかったため、製品の故障率が高くなり、結果としてブランドイメージを大きく損ねてしまいました。

また、言語や文化的背景を十分に確認せずに広告を展開した例もあります。ある企業はヒンディー語に翻訳したキャッチフレーズが不適切な意味に受け取られ、大きな批判を浴びました。単に言葉を置き換えるだけではなく、文化や宗教的価値観まで踏み込んだ理解が必要です。

さらに、中途半端な初期投資や市場へのコミットメント不足も失敗の要因です。リスクを避けるあまり小規模な投資で様子を見る企業は少なくありませんが、成長スピードの速いインド市場では「まず小さく始める」だけでは競合に遅れを取り、シェアを奪われるリスクが高まります。

インド特有の要因も見逃せません。州ごとに異なる税制や規制、頻繁な制度改定があり、これに柔軟に対応できずコストや時間を大きく浪費するケースが後を絶ちません。外資規制や労働法、知的財産関連の法律も複雑で、日本本社からの一律的な方針では対応できないことが多いのです。

人材面でも課題があります。ITやエンジニアリング分野では優秀な人材が豊富とされますが、業種や職種によっては必要なスキルを持った人材が不足しています。また従業員の熟練度や品質意識が日本基準に満たないこともあり、教育や研修に十分な投資をしないと期待した成果が得られません。

さらに、消費者ニーズと価格帯の不一致も大きな壁です。インド市場では価格感度が非常に高く、日本の高品質・高価格モデルをそのまま持ち込むと受け入れられないことが少なくありません。現地購買力に合わせた製品開発が不可欠です。

加えて、コミュニケーションの課題も失敗要因として顕著です。言語の壁だけでなく、意思決定のスピードや契約文化、取引における価値観の違いが、誤解や不信感を生み、事業の停滞につながることがあります。

最後に、現地代理店やパートナー選定の難しさも挙げられます。代理店によっては十分な販売網やサポート体制が整っていない場合があり、安易な選定が原因で販路拡大に失敗する企業も少なくありません。

総じて、インド進出における失敗は「現地の複雑性を軽視したまま日本のやり方を押し通そうとする姿勢」に起因します。制度や人材、市場特性を理解し、柔軟かつ長期的な戦略を持つことが成功の前提条件となります。

日本貿易振興機構(ジェトロ)が実施した2024年度の進出日系企業調査によると、インドへ進出した日系企業の77.7%が黒字化していることが分かりました。特に、2014年以前に進出した企業では黒字化の割合が高く、長期的な進出が成果につながっていることがうかがえます。ASEAN諸国(ベトナム・インドネシア・タイ)と比較すると、輸送機器や運送業など一部の業種を除き、全体的にインドでの事業成績が優位であることも確認できます。

インドで日系企業が優位な立場にある理由のひとつは、進出初期から本格的な投資を行っていることです。たとえば、株式会社イシダはインドに生産拠点を設け、現地の食品工場に供給する体制を整えました。また、Tomato Project株式会社は創業者自身がインドに移住したことをきっかけに事業をスタートさせています。このように、初期段階から大規模な投資と市場への深いコミットメントを行うことで、インド市場での優位性を確立できるのです。

さらに、迅速な意思決定もインド進出企業の優位性につながっています。多くの企業は現地法人に大幅な権限を与えており、豊富な人材の能力を信頼して活用することで、市場の変化に即応できる体制を整えています。このような柔軟な意思決定と権限委譲も、インドでの事業成功に大きく貢献しているといえます。

インドに進出する前には、市場調査やフィージビリティスタディが非常に重要です。

市場調査は、企業が市場の動向や競合他社の状況、顧客のニーズを把握するために行うもので、具体的には人口動態や所得水準、購買行動の特徴などを細かく分析します。これにより、自社の商品やサービスが受け入れられる可能性や価格戦略の方向性を見極めることができます。

一方、フィージビリティスタディは「事業実現可能性調査」とも呼ばれ、市場規模や競合環境の分析に加え、ターゲット顧客の特性、法的要件、インフラ状況、パートナー企業の有無なども総合的に検討します。単なる需要の有無だけでなく、実際に事業を継続・拡大できるかどうかを判断するための重要なプロセスです。

インドは地域ごとに文化や消費者ニーズ、さらには言語や宗教背景、州ごとの法規制が大きく異なる非常に多様な市場です。たとえば、北インドと南インドでは嗜好や購買行動に差があり、製品の受け止め方も異なります。また、進出先によっては物流インフラが未発達な地域もあり、輸送コストやリードタイムが大きな課題になる場合もあります。そのため、進出前に詳細な調査を行い、こうしたリスク要因を洗い出すことが欠かせません。

市場調査やフィージビリティスタディを通じて、物流網や労働力の質、コスト構造、さらには政府の政策動向まで把握することで、進出に適した立地や事業戦略を選定できます。例えば、IT人材が豊富な都市に拠点を置くのか、あるいは製造コストの安さを重視して工業団地に進出するのかによって、戦略は大きく変わります。インド市場で成功するためには、こうした基盤づくりを怠らず、入念な準備を行うことが不可欠です。

ここからは、日系企業がインドへ進出する際に直面するリスクを紹介します。進出前にリスクを理解しておくことで、実際に事業を行う際の対応がスムーズになります。日系企業にとってのインド進出後のリスクは、以下の3点です。

それぞれのリスクについて、詳しく解説していきます。

日系企業にとってのインド進出後のリスクは、社会階層制度と職業世襲制度が相まった「旧カースト制度」です。現在の憲法ではカースト制度は禁じられていますが、今もなお人々の文化や生活に深く根ざしています。

そもそもカースト制度は、「ヴァルナ(種族)」と「ジャーティ(生まれ)」の2つの観点から区別されている制度です。特に後者の「ジャーティ(生まれ)」は、同族結婚の慣習といった社会的なネットワークに準ずる制度として重視されています。ジャーティ制度が存在することで、国内産業の振興が守られてきた反面、インド企業における一族独占や、各業界内における既得権益層の温存が見過ごされてきたのも事実です。

現在は若年層の人口が増え、従来のカースト制度に当てはまらないIT産業が発展したことから一部で形骸化が進んでいますが、地域や社会による差異は依然大きいため、インドでビジネスをするうえでは避けては通れないでしょう。企業・業界の独占や、既得権益の重視が残る他、生活面でも社会的ネットワークの形として残っているため、常日頃から意識することが重要です。

新興国全般に見られることですが、インドのインフラが未整備であることも、日系企業が進出した後のリスクとなります。インドでは地域差や貧富の差が大きいため、インフラ整備の遅れは大きなデメリットです。道路や水道、鉄道、空港などの未整備は、ビジネスをするうえで弊害になるでしょう。

中でももっとも深刻であるのが、電力インフラの脆弱性です。電力が必要なときに発電能力が不足していたり、送電ロスの原因が盗電や電気料金回収システムの課題であったりなど、問題点は多岐にわたります。

そのため、インドへ進出する日系企業の工場には、自家発電システムの設置が必要不可欠です。電力インフラの不整備だけではなく、インドでビジネスするうえでは完全に公的設備に頼らず、自立した民間企業としての意識が必要になります。

インドは、多様な宗教と言語が入り混じる国であるため、多様性を受け入れた働き方が日常化されています。日本もダイバーシティが進んできているとはいえ、働き方のスタイルはインドと異なる部分があり、異文化障壁が発生する可能性があります。

具体的には、79.8%がヒンドゥー教徒、14.2%がイスラム教徒、2.3%がキリスト教徒、1.7%がシク教徒、0.7%が仏教徒、0.4%がジャイナ教徒です。また、使用されている言語も多様で、公用語はヒンディー語ですが、他に憲法で公認されている州の言語が21言語になります。

宗教や言語などによる多様性は、地域によって価値観や消費者ニーズが大きく異なるため、注意が必要です。また、宗教のお祭りや習慣も、ビジネス活動に影響を与えます。たとえば、ディワーリーやラマダンなどの期間は消費行動や営業時間に影響があるため、ビジネス計画に組み込む必要があります。

日系企業がインドへ進出する場合、市場調査やフィージビリティスタディは必須です。インドは多様性に富んだ市場であり、地域ごとに文化や消費者ニーズ、法規制などが異なるためです。市場調査やフィージビリティスタディでの結果をもとに、成功させるための戦略をしっかり立ててインド進出に臨みましょう。

AXIA Marketingでは、国内外の市場調査代行サービスを提供しており、インド市場の調査にも包括的に対応しています。お客様の課題やニーズを丁寧にヒアリングしたうえで、調査の実施から課題整理、報告書の作成まで、一貫したサポートを行っております。インド進出を検討中の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【参考文献】

・インドが新興国らしく経済成長できる理由|NEXT FUNDS

・インドでビジネスを始めるなら!インド進出のメリット・デメリットと日本企業の成功事例|tsi

・インド進出のメリット・デメリット|日本企業の最新進出動向・成功事例|Digima〜出島〜

・イシダ アジア深掘り 食品袋詰め機、インドに工場|日本経済新聞

・インド進出で成功した日本企業10選!その戦略と秘訣を徹底分析|inDO

・【アジアで会う】土屋のり子さん トマト・プロジェクト代表|アジア経済ニュース

・インド市場ローカライズの成功例と失敗例から学ぶ5つの教訓|SoJapan

・インド進出で失敗する日本企業の5つの共通原因|SoJapan

・日系企業の8割が黒字も、当面は国内に注力|日本貿易振興機構

Copy Link