About

Service

Knowledge

About

Service

Knowledge

Contact

無料

見積もり・相談

Column

2024.10.27

記事の監修者

金田大樹

AXIA Marketing代表取締役

リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。

鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。

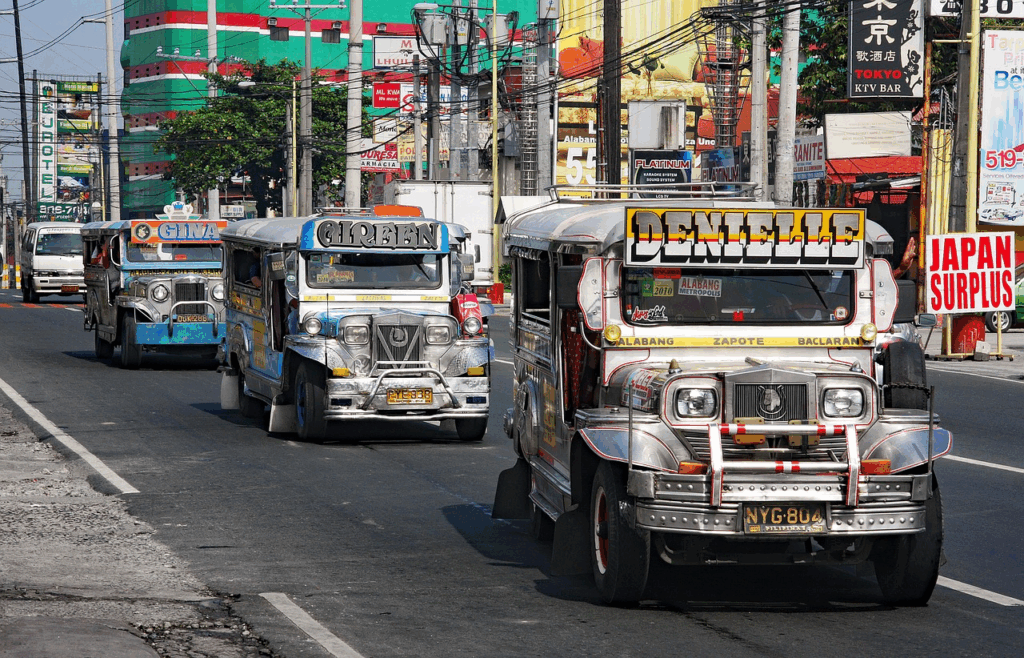

フィリピンは、東南アジアにおける有望な市場の一つであり、経済成長が続いているため、ビジネス進出先として多くの注目を集めています。2024年10月には1,604社以上の日系企業がフィリピンに進出しており、今後もその数が増加すると予測されています。

この記事では、フィリピン進出のメリットや成功を収めた日本企業の事例、進出のポイント、そして注意すべきビジネス分野について解説します。フィリピン進出を検討中の企業は、これらの情報を参考に、現地市場でのビジネス戦略を具体化してみてください。

経済成長が著しいフィリピン市場には、外資系企業にとって多くのビジネスチャンスが広がっています。フィリピンでは、豊富な若年層の労働力や英語が通じるビジネス環境、さらに外資企業を支援する経済特区など、進出企業にとって魅力的な要素が揃っています。

特に、製造業やBPO産業においては、政府による税制優遇措置やインセンティブが充実しており、初期投資のリスクを抑えつつ効率的に事業を展開できる環境が整っています。こうした優遇制度や特区の仕組みについては、以下の記事もご参照ください。

フィリピンへの海外進出のメリットとデメリットとは?成功のカギを徹底解説

フィリピンでは、海外からの投資を呼び込むためにさまざまな優遇税制が整備されています。代表的なものに、経済特区(PEZA:Philippine Economic Zone Authority)やBOI(Board of Investments)に登録した企業が受けられる特典があります。

こうした特典は製造業やBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、IT関連サービスなど幅広い分野に適用されており、実際に多くの日系企業がこれを活用して事業を展開しています。特に輸出志向型の企業にとっては、コストを抑えながら競争力を高められるため、大きな利点となります。

フィリピン政府は投資促進の姿勢を強めており、近年では税制改革を通じて制度の透明性を高め、外国企業が安心して利用できる環境づくりを進めています。結果として、他のASEAN諸国と比較しても税制面での魅力は十分に高いといえます。

税制優遇を活用することで、投資リスクの軽減や資金の効率的運用が可能となり、進出初期の負担を抑える効果も期待できます。外資に開かれた税制優遇はフィリピン進出の大きなメリットの一つであり、戦略的に活用することで企業の成長を後押しする仕組みになっています。

フィリピン政府は、外資の積極的な誘致を国の経済戦略の中心に据えています。特に、インフラ整備や雇用創出につながる産業には強力な支援策が用意されており、海外からの投資家にとって事業展開がしやすい環境が整えられています。

代表的なものが、BOIによる優先投資分野(Preferred Activities)への認定です。これに指定されると、法人税優遇や輸入関税免除に加え、外国人の就労ビザ取得の円滑化といった特典が受けられます。

これに加え、「Build, Build, Build」政策を通じて交通網や港湾、電力などのインフラ整備を進めており、進出企業にとってビジネス環境の改善が実感できる状況になっています。こうした政策は単なる税制面の恩恵にとどまらず、中長期的に事業の安定性や拡張性を支えるものです。

投資促進機関も企業に対して進出前からの相談対応や手続きサポートを提供しており、初めてフィリピン市場に挑む企業にとって安心できる体制が整っています。特に中小規模の日系企業からすれば制度や手続きの複雑さを軽減できるため、大きな助けとなるでしょう。

フィリピンには、外資企業に有利な環境を提供する経済特区が複数存在し、その特区内でのビジネス活動には税制優遇措置が適用されます。

たとえば、クラーク開発公社(CDC)やスービック港首都圏公社(SBMA)などが代表的です。これらの特区では、法人税の減免や関税の免除といった措置が講じられており、初期コストの削減に大きく貢献します。フィリピン政府はこうした経済特区を通じて外資企業を積極的に誘致しており、製造業や電子産業にとって大きなチャンスを提供しています。

また、経済特区内では、事業運営が迅速に進むため、特に初期段階での効率的な展開が可能です。このため、特区に拠点を置くことで日本企業も多くの成功を収めており、たとえば日立や東芝といった大手企業はこれらの特区で製造拠点を設け、効率的な事業運営を行っています。

フィリピンの経済特区は、外資企業のコスト削減を促進し、成長市場への迅速な進出を可能にする重要なビジネスチャンスを提供しているのです。

フィリピンは、日本と長い友好関係があり、日系企業に非常に友好的なビジネス環境を提供しています。フィリピン市場では、日本製品や日本企業に対する信頼感が高く、日本企業が積極的に進出できる要因の一つとなっています。

特にBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)産業や製造業において、日本企業の存在感は年々強まっており、現地でも高い評価を得ています。さらに、フィリピンの政府機関やビジネスパートナーからのサポートも充実しており、進出企業にとっては非常に心強い環境が整っています。

日本企業にとって、フィリピン市場は安心して進出できる市場であるため、多くの企業がそのビジネスチャンスを活かして成功を収めています。また、日本企業に対する現地の信頼度の高さも、日本とフィリピンの友好関係に基づいたものと考えられ、今後も日系企業のフィリピン進出は拡大が見込まれます。

フィリピンでは英語が公用語として広く使われており、ビジネスコミュニケーションが非常に円滑に行える点が大きな魅力です。フィリピン国民の約9割が英語を話し、ビジネス英語にも堪能なため、国際的な企業がスムーズに事業を進めることができます。

このため、フィリピンはBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業界の世界的なハブとしても成長しており、アメリカやヨーロッパをはじめとする多くの企業が、コールセンターやITサポートのアウトソーシング先としてフィリピンを選んでいます。

さらに、2023年の英語能力指数ランキングでもフィリピンはアジアで上位に位置しており、語学力の高さが認められています。こうした英語力の高さは、外国企業にとって大きなアドバンテージであり、フィリピン進出のメリットの一つとして数えられています。

ビジネスコミュニケーションが言語の障壁なく進められるため、企業間での迅速な意思疎通が可能であり、特にコスト削減が求められるBPO業界において、その利点が最大限に発揮されているのです。

フィリピンは1億人を超える人口を擁し、その多くが若年層で構成されています。現在、フィリピンの人口の64%が生産年齢層であり、平均年齢が24.1歳と非常に若いのが特徴です。

これにより、フィリピンは長期にわたる「人口ボーナス期」にあり、経済成長が今後も期待されています。特に、若年層の多さは安定した労働力の供給源となり、さらに豊富な消費市場を形成しています。

フィリピンの人口ボーナスは2050年まで続くと予測されており、国内の消費市場も拡大の一途を辿っています。このような人口構成の優位性は、外資企業にとってフィリピン市場が長期的に安定した成長を期待できる理由の一つであり、今後も小売業やサービス業にとってのビジネスチャンスは大きく広がると見込まれます。

豊富な労働力が確保できるだけでなく、活発な消費活動が見込めるため、さまざまな業種がフィリピン市場での展開を積極的に検討しています。

フィリピンは外資に対して開かれた政策をとっている一方で、進出企業が直面する課題も少なくありません。特に規制や制度の不透明さ、税務行政の厳格さ、そして治安や文化の違いは、現地で事業を安定的に運営するうえで注意が必要な要素です。

ここでは、代表的な3つのデメリットと、その背景にある事情を整理して解説します。進出を検討する際には、こうしたリスクを十分に理解し、対策を講じることが重要となります。

フィリピンは外資を積極的に誘致する一方で、特定分野については規制を設けています。これにより、進出企業は事業内容や投資スキームによって制約を受けることがあります。

代表的なものが最低資本金、ネガティブリスト、土地所有の制限といったルールです。これらを理解せずに進出を進めると、予想外の制約に直面する可能性があるため注意が必要です。

外資企業がフィリピンで法人を設立する際には、業種や出資比率によって最低資本金の要件が定められています。たとえば外資100%での法人設立の場合、20万米ドル相当(約2,000万円以上)が求められるケースがあります。

現地市場をターゲットとした小規模な事業であっても、このハードルを越える必要があり、資本力に限りがある中小企業にとって負担となる場合があります。

フィリピン政府は、外資の参入が禁止または制限される業種を「外国投資ネガティブリスト」として

定めています。

たとえばマスメディア事業は外資0%(参入不可)の指定を受けています。

一方で公共サービス(例:水道・送電網など)は最大40%の外資参入が許可されており、輸送・鉄道・港湾事業は条件付きで100%所有可能と緩和された分野もあります。

このような業種別の出資比率を必ず確認し、自社の事業が対象となるか慎重に検討することが非常に重要です。

| 業種・活動 | 出資可能比率/所有上限 | 備考・条件 |

|---|---|---|

| マスメディア(放送・新聞等) | 0%(外資不可) | インターネット上のコンテンツ配信等は例外として許可される可能性あり |

| 公益サービス(例:水道、電力配電等) | 最大 40% | 憲法上の規定による 60-40 ルール適用 |

| 教育(特定範囲) | 100%(制限付き) | 専門職教育などは制限が残る可能性あり |

| 小売業 | 出資比率条件付き | 一定資本金以上で 100 % 所有可能なケースあり |

| 天然資源・鉱業 | 最大 40% | 特定契約や法令のもとで制限あり |

| 輸送・鉄道・港湾 | 100%(条件付) | 公共サービス扱いだったものを緩和した変更あり |

| 専門職(弁護士、会計士など) | 0%(外国人不可) | 憲法/規制法で外国人の業務参入が制限されている |

フィリピンでは外国企業が土地を所有することは認められていません。そのため工場やオフィスを設立する場合、土地はリース契約を結ぶ必要があります。建物については所有可能ですが、土地の所有権が持てない点は長期的な投資戦略を立てるうえで不利になる可能性があります。

こうした制約を理解し、パートナー企業との提携やリース契約の条件を慎重に検討する必要があります。

これらの規制は一見すると進出の障害に見えますが、事前に専門家の助言を受けることで多くの問題は回避できます。外資規制を理解して戦略を立てることが、フィリピン市場での安定した事業運営の第一歩となります。

フィリピンで事業を展開する企業が特に注意すべき点として、税務ルールの頻繁な改正と厳格な行政運用が挙げられます。フィリピンは近年、税制改革を進めて透明性を高めているものの、同時に税務当局は徴税姿勢を強めており、企業に対する監査や調査も厳格に行われています。

税務ルールの変更は法人税率や優遇制度の適用条件に直結するため、企業は常に最新情報を把握しなければなりません。例を挙げると、法人所得税の段階的引き下げや特典の見直しは、進出済みの企業にとっても事業計画の修正を余儀なくされることがあります。

税務申告や納税の遅延に対しては罰則が厳しく、ペナルティや利息の負担が企業に大きな影響を与えることもあります。特に日系企業の場合、日本の税制と大きく異なる部分が多く、現地の専門家のサポートなしでは対応が難しい場面も少なくありません。

こうした状況を踏まえると、フィリピン進出を検討する企業は税務に関する体制を万全に整えておく必要があります。現地会計事務所や法律事務所との連携を早期に構築することが、リスクを軽減する最善の方法です。

フィリピンに進出する企業にとって、治安や文化の違いは避けて通れない課題です。フィリピンの都市部は経済成長に伴って整備が進んでいるものの、依然として一部の地域では治安に不安を抱えるケースがあります。

文化の違いもビジネスに影響を与えます。フィリピンでは家族やコミュニティを重視する価値観が強く、職場においても人間関係の調和が重視されます。日本のように効率性や規律を前提としたマネジメントスタイルをそのまま適用すると、現地スタッフとの摩擦を生むことがあります。

宗教的背景も重要な要素です。フィリピンはカトリック信仰が深く根付いており、宗教行事や慣習がビジネススケジュールに影響を及ぼすことも少なくありません。祝祭日や休暇制度を理解せずに計画を立てると、予期せぬ遅延が発生する可能性があります。

こうした治安や文化の違いは、日本企業にとって進出のハードルとなり得ますが、逆に現地への理解を深めることで長期的な信頼関係を築くチャンスにもなります。安全管理や異文化対応を重視することが、フィリピン進出の成否を分けるポイントといえるでしょう。

2022年にフェルディナンド・マルコスJr.大統領が就任し、前政権からの経済政策を引き継ぎつつ、公共サービス法(PSA)や小売業自由化法などの改正を進めています。これにより通信・輸送・小売などで外資100%参入が可能な分野が拡大しました。

また、「Build Better More」政策の下でインフラ投資が拡大し、2025年度国家予算は過去最大規模となっています。一方で、物価上昇やエネルギー供給課題も残っており、投資家にとっては制度改正の恩恵と政策リスクの両面を注視する必要があります。

さらに、政府系ファンド「マハルリカ投資基金(MIF)」の運用開始など、新たな資金調達スキームも始動しており、外資企業にとってインフラ・金融分野での新しい協業機会が広がっています。

フィリピンには製造業からサービス業まで幅広い日系企業が進出しており、その数は年々増加しています。

背景には、ASEANの中でも人口増加が著しい成長市場であること、若年層の労働力に恵まれていること、そして英語がビジネス言語として通用する環境が整っていることが挙げられます。特に自動車部品や電子部品の製造業、BPOやITサービス、さらには小売・飲食といった消費者向け産業において、日系企業の存在感は高まっています。

フィリピンは日本との経済的な結びつきも強く、輸出入の拡大や人材交流の観点からも重要な拠点と位置づけられています。

製造業の分野では「チャイナ・プラスワン戦略」として中国以外の生産拠点を確保する動きが進み、その一環としてフィリピンを選ぶ企業も増加しました。サービス業でも、英語力の高さを生かしたコールセンターやシステム開発などが進出企業にとって魅力的な事業領域となっています。

フィリピン政府は外資誘致を積極的に進めており、経済特区や投資優遇制度を通じて日本企業にとっても参入しやすい環境が整えられています。大企業だけでなく中小規模の企業も進出しやすい状況となっており、多様な業種が市場に参入しているのです。

フィリピンに進出する日系企業は、事業の規模や目的、投資スタイルによって最適な進出形態を選択しています。代表的な方法には「現地法人」「支店」「駐在員事務所」「クロスボーダーM&A」があり、それぞれメリットと制約が異なります。

自社の戦略やリスク許容度を踏まえて形態を選ぶことが、フィリピン市場での成功に直結するため、それぞれの特徴についても押さえておきましょう。

フィリピンにおける最も一般的な進出形態が現地法人の設立です。現地法人は独立した法人格を持ち、フィリピン国内で広範な事業活動を行うことができます。製造業や小売業、ITサービス業など、多くの日系企業がこの形態を選択しています。

現地法人を設立するメリットは、まず現地市場に根ざしたビジネス展開が可能になることです。販売やサービス提供において「フィリピン企業」として認知されるため、顧客や取引先との信頼関係を築きやすくなります。

法人格を持つことで契約締結や資金調達が柔軟に行える点も強みになっており、税制優遇や経済特区の特典を受けられる可能性も高く、戦略的に成長を狙う企業に適しています。

ただし、現地法人を設立する際には最低資本金の要件があり、外資100%での設立の場合は20万米ドル相当が必要となるケースもあります。この資本要件は中小企業にとってハードルになる場合があります。税務申告や法令遵守に関する義務も発生するため、設立後は現地専門家の支援を得ながら適切に運営する必要があります。

支店は、日本本社の一部門としてフィリピンに設置される形態です。法人格を持たないため、現地法人に比べて設立手続きが比較的簡単であり、進出スピードを重視する企業に向いています。本社が直接的に責任を負うため、資金繰りや経営管理の面でシンプルに運営できることが特徴です。

メリットとしては、まず法人設立よりも初期コストが抑えられることが挙げられます。また、フィリピン国内での営業活動が可能であり、収益活動も認められるため、本格的に事業を行いたいが現地法人の設立要件を満たす資本力がない企業には有効な選択肢です。

一方で、支店は現地法人に比べると外資規制の影響を受けやすく、事業分野によっては制限がかかる可能性があります。法人格を持たない分、税制上の取り扱いや契約面で不利になるケースもあるため、進出前にリスクを十分に検討する必要もあるでしょう。

支店を出店する形式は、短期的に事業を試したい場合や、将来的に現地法人への移行を視野に入れている企業にとって適した形態といえます。

駐在員事務所は、フィリピン進出を検討する際の「第一歩」として選ばれることが多い形態です。

この形態では営業活動や収益を伴う取引は認められず、主に市場調査や情報収集、現地パートナーとのネットワーキングといった非営利的な活動に限定されます。したがって、現地法人や支店のように売上を上げることはできませんが、フィリピン市場の可能性を探るための拠点としては非常に有効です。

駐在員事務所のメリットは、設立や維持にかかるコストが比較的低い点にあります。最低資本金の要件も不要であり、手続きもシンプルなため、中小企業や初めてフィリピン市場に挑戦する企業でも導入しやすいのが特徴です。日本から派遣された駐在員が現地の顧客や政府機関と直接やり取りできるため、机上の情報では得られない生のデータも収集できます。

一方でデメリットは、営業活動が禁止されているため、収益を直接上げられない点です。そのため、駐在員事務所を単独で長期的に運営するのは難しく、あくまで次のステップへの「準備拠点」として活用されるケースがほとんどです。

総じて、駐在員事務所は「リスクを抑えつつ現地を理解したい」という企業にとって最適な進出形態といえます。段階的に事業を拡大したい企業にとっては、戦略的に有用な足がかりとなるでしょう。

クロスボーダーM&Aは、既存のフィリピン企業を買収または資本参加することで市場に参入する方法です。新規で法人を設立するのに比べ、短期間で事業基盤を構築できるため、スピード感を重視する企業や市場シェアを早期に獲得したい企業にとって有効な手段となります。

メリットは、現地企業が既に持っている販売網や顧客基盤、人材を活用できる点です。特に小売やサービス業など、現地との結びつきが重要な業種ではM&Aによる進出が効果的です。土地所有規制など外資特有の制約を現地企業を通じて間接的にクリアできる場合があり、法規制面での利点もあります。

一方で、M&Aにはリスクも伴います。買収先企業の財務状況や法令遵守体制が不十分であると、予期せぬ負債や法的問題を引き継いでしまう可能性があります。経営方針や企業文化の違いから統合がスムーズに進まず、せっかくの投資が成果につながらないこともあるでしょう。

M&Aを実施する際にはデューデリジェンス(詳細調査)を徹底し、信頼できる専門家の支援を受けることが不可欠です。クロスボーダーM&Aは難易度が高いものの、成功すればフィリピン市場での競争優位を一気に確立できる可能性があります。

フィリピン市場で成功を収めた日本企業は、フィリピンの多様な文化やニーズに合わせたサービスや商品を提供することで高い評価を得ています。飲食業からアパレル、テクノロジーまで幅広い分野で現地の消費者から支持を集めるこれらの企業は、現地化戦略や高い品質へのこだわりを通じて、フィリピン市場における存在感を確立してきました。

以下では、フィリピンで特に成功を収めた10社の日本企業を紹介し、それぞれの成功の秘訣や現地での取り組みについて詳しく見ていきます。

「丸亀製麺」は、フィリピン市場で日本の本格的なうどんをリーズナブルな価格で提供し、急成長を遂げています。

現在、フィリピン国内で2024年7月に50店舗を超え、マニラ・セブだけでなく、ダバオにも進出し、多くのフィリピン人消費者に親しまれています。フィリピンの消費者には、日本文化に触れたいというニーズがあり、「丸亀製麺」のような外食チェーンが進出することで、その需要に応えることができています。

また、丸亀製麺は現地の嗜好に合わせたメニューを開発しており、うどんに馴染みの薄いフィリピン市場で受け入れられる味付けやトッピングを提供しています。これにより、現地における人気が高まり、全国展開が実現しています。

日本の食文化と現地の消費者ニーズに応じて丼物メニューも多く揃えるように調整しすることで、丸亀製麺はフィリピン市場での地位を確立し、多くの店舗を展開するまでに成長しています。

「ラーメン凪」は、マニラなどの都市部で日本式ラーメン文化を広め、特に若年層を中心に人気を集めています。ラーメン文化が根付いていなかったフィリピンにおいて、濃厚な豚骨スープを提供し、フィリピン人の味覚にアピールしました。

現地では、ラーメンが新しい食体験として受け入れられ、特に若年層や都市部の富裕層において好評を博しています。また、フィリピン人消費者の好みに合わせた味の工夫も行っており、オリジナルのメニューを展開することで、フィリピン市場特有の消費者ニーズに応えています。

ラーメン凪は、日本の食文化を新しい形でフィリピンに導入する成功事例として、多くの飲食業界から注目を集めています。

京都発のカフェ「&Arabica」は、フィリピンの高級エリアであるボニファシオ・グローバル・シティ(BGC)で人気を博しています。シンプルで洗練された内装と、高品質のコーヒーが現地の若年層や富裕層に支持されています。

特に都市部の富裕層やカフェ文化を楽しむ層に対して、高級志向のブランドイメージを確立しており、コーヒー文化が発展途上のフィリピン市場において、他とは異なるカフェ体験を提供しています。

&Arabicaは、フィリピンでの成功を背景にさらなる店舗展開を計画しており、フィリピンの若い世代に新たなライフスタイルの選択肢を提供する役割を果たしています。

ユニクロはフィリピンで順調に店舗数を拡大しており、2023年末時点で74店舗体制となりました。2022年末の71店舗からさらに増加しており、都市部を中心にその存在感を強めています。

さらに、カビテ州では現地法人ファーストリテイリング・フィリピン向けに東南アジア最大級となる物流施設を建設中で、2026年以降の完成を予定しています。

この施設は空調設備や太陽光発電の導入に加え、従業員向けの休憩室や緑地帯を設け、非常用発電機を備えるなど、環境配慮と労働環境の改善を重視した設計となっており、持続可能な成長を目指すユニクロの姿勢を示しています。

リョーアキタクシーは、フィリピンの首都マニラで最大規模のタクシー会社に成長した日本企業です。

交通インフラが整っていないフィリピンでは、移動手段としてタクシーが一般的に利用されており、安全で信頼性の高いサービスを提供することが重要とされています。リョーアキタクシーは、最新の配車システムやGPS追跡機能を導入し、フィリピン人顧客から高い評価を受けています。

特に、安全性や時間通りの運行が重視されているため、サービスの信頼性向上を追求した結果、フィリピンの交通業界での存在感を確立しました。また、運賃も競争力があり、現地市場に合わせた価格設定で顧客満足度を向上させています。

リョーアキタクシーの成功は、現地のニーズを的確に捉えたサービスと先進的な技術の融合によるものであり、日本企業がフィリピンで成功するための良いモデルケースとなっています。

YOYOは、フィリピンで提供されているリワード型のモバイルサービスで、日本の企業が開発したプラットフォームです。利用者が特定のアクションを行うことでポイントが貯まり、そのポイントをさまざまな特典と交換できる仕組みが人気を集めています。

フィリピン市場では、現金やリワードに対する消費者の関心が高く、YOYOはこのニーズに応える形で成長を続けています。リワード型サービスは、ユーザーの定着率を高める手法としてフィリピンで広く受け入れられており、YOYOも顧客ロイヤルティ向上に貢献しています。

また、YOYOのプラットフォームは、モバイルを中心としたサービス展開が行われているため、スマートフォン普及率が高まるフィリピンで特に効果を発揮しており、今後の市場拡大も期待されています。

フィリピンのリワード型サービス市場におけるYOYOの成功は、現地の消費者行動を深く理解した上でのビジネスモデルの確立によるものです。

セブテレネットフィリピンは、フィリピンで最大の日系コールセンターとして知られています。

BPO産業が盛んなフィリピンでは、コールセンター事業が急成長しており、日本企業の中でもセブテレネットフィリピンは特に大きな成功を収めています。日本向けのサポートを中心に展開し、現地の優秀な英語・日本語バイリンガルスタッフを多数採用しています。

これにより、日本企業からの信頼を得ており、フィリピンにおけるBPOの代表的な成功事例となっています。また、フィリピン特有の文化理解と日本企業の求める高品質なサービスを融合させることで、顧客満足度を高めています。

セブテレネットフィリピンの成功は、BPO産業の強みを活かしたものであり、フィリピン市場での成長可能性を示しています。

Priceprice.comは、フィリピンで人気のある価格比較サイトで、日本の価格.comをモデルとしています。

フィリピンの消費者にとって、価格や商品情報を手軽に比較できることは重要であり、Priceprice.comはこのニーズに応える形で市場に浸透しています。家電製品やガジェット、日用品まで、幅広い商品の価格や詳細を提供しており、フィリピン市場で大きなシェアを誇っています。

消費者はこのサイトを通じて、信頼性の高い情報を得て購入判断を下すことができるため、フィリピンでの購買行動における重要なプラットフォームとして位置付けられています。

また、価格比較サイトはフィリピンのEコマース市場の成長にも寄与しており、今後もフィリピンの消費者からの支持が続くと見られています。

レアジョブは、フィリピンで高レベルな講師陣を揃えたオンライン英会話サービスを展開しています。日本の英語教育に特化したプラットフォームで、質の高いフィリピン人講師が個別指導を行うため、日本の受講生から高い評価を得ています。

特にフィリピン人講師は英語力に優れており、レアジョブはその強みを活かして多くの日本人に質の高いレッスンを提供しています。日本市場だけでなく、アジア市場にも進出しており、オンライン学習が広がる中での成功事例となっています。

また、リーズナブルな価格で提供されているため、多くの受講生が日常的に利用できる点も支持されています。

FUJITSU(富士通)は、フィリピンのマニラとセブにIT開発拠点を設立し、現地のIT人材を活用して競争力の高い開発体制を構築しています。

フィリピンには、優秀なIT技術者が多く、特に英語力と高度な技術を兼ね備えた人材が豊富にいるため、富士通はこのメリットを活かしてグローバル市場向けの開発を進めています。

フィリピンにおけるIT産業の成長は目覚ましく、BPO分野のみならず、ソフトウェア開発やデジタルサービスの提供にもフィリピン人技術者が関わっており、富士通はこうした人材を積極的に採用しています。

また、現地のIT教育機関や政府との連携も強化し、人材育成にも注力しているため、フィリピンのIT市場でのプレゼンスを着実に高めています。富士通のフィリピン拠点は、日本本社との連携を強化し、現地での技術力を活かした開発体制を構築することで、質の高い製品やサービスの提供に貢献しています。

フィリピンで急速に普及しているモバイル決済アプリ「GCash」を展開するフィンテック企業Myntには、日本の三菱商事が出資しています。

近年、フィリピンでは現金からキャッシュレスへの移行が加速しており、利用者数は数千万人規模に拡大しました。

三菱商事はアヤラグループと連携し、金融包摂や利便性向上を支援。日本企業による最新テクノロジー分野での成功事例として注目されており、従来の製造業や小売業とは異なる新しい投資モデルを示しています。

フィリピン市場に進出するには、ビジネス環境や経済状況の理解が欠かせません。特に、現地での法規制や文化に即したアプローチが成功の鍵となります。以下では、フィリピン進出を検討する企業が押さえておきたい重要なポイントを解説します。

フィリピンは近年、年平均6%前後の成長率を達成している経済成長国です。人口ボーナスを背景に、国内消費が成長の主要な原動力となっており、労働人口の増加や、海外フィリピン人労働者(OFW)からの送金も経済を支える要因です。

こうした国内需要に支えられた経済構造は、外部の経済ショックに対して比較的耐性があると言われています。さらに、製造業、BPO産業、IT産業といった分野が特に成長しており、外資系企業が進出する際の魅力となっています。

進出企業にとっては、こうした経済の仕組みや成長分野を理解し、フィリピン経済の発展に寄与できる戦略を立てることが重要です。

フィリピンは、ASEAN諸国の中でもBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)と製造業で存在感を持っています。特にBPO産業はGDPの約8〜9%を占め、英語力の高い若年層人材に支えられて世界的なアウトソーシング拠点として成長しています。

製造業では、自動車部品、電子部品、半導体などの輸出産業が発展。多国籍企業が経済特区に進出し、税制優遇を受けながら生産拠点を築いています。加えて、小売・飲食などの内需産業も人口ボーナスを背景に拡大を続けています。

農業分野も依然として雇用人口の大きな割合を占めており、ココナッツ製品、バナナ、パイナップルなどの農産物は輸出品として国際市場で高い競争力を持っています。今後は農業の近代化や食品加工産業への投資が注目されています。

このように、フィリピンはBPO・製造業・農業・内需サービスの4本柱を持つ多様な経済構造を持ち、外資企業にとって幅広い参入機会を提供しています。

フィリピン市場で成功するためには、入念な市場調査と競合分析が不可欠です。フィリピンの消費者市場は中間所得層の増加に伴い成長を続けており、特に都市部での消費が拡大しています。フィリピン市場の特性や成長要因については、以下の記事もご確認ください。

フィリピンの市場調査の方法とは?進出成功のための5つのポイントや進出事例を徹底解説

一方で、購買力や消費習慣は他の東南アジア諸国と異なる部分も多く、特定の層に焦点を当てた価格戦略や製品ラインナップが必要です。また、進出分野における競合企業の成功事例や失敗例から学ぶことで、自社の戦略をフィリピン市場に最適化することができます。

例えば、現地市場に合わせた商品設計や広告のローカライズが重要で、効果的な競合分析を通じて市場での立ち位置を確立することができます。

フィリピン進出では、現地のビジネス慣習や法制度を理解し、現地企業との協力関係を築くことが成功の要となります。

多くの日本企業は、信頼できる現地パートナーを見つけることで、進出プロセスをスムーズに進めています。現地企業との協力関係は、フィリピン特有のビジネス環境への適応や、地元ネットワークの活用に役立ちます。

また、フィリピン政府や公的機関からのサポートも期待できるため、官民の連携を図りつつ進出計画を進めることが理想的です。現地での法規制やビジネスマナーに対応するためには、信頼性の高いパートナー企業やコンサルタントの協力を得ることで、より安全かつ効果的な進出が可能になります。

フィリピン市場は、ビジネス展開において多くのチャンスを提供していますが、特定の分野においては法規制や市場競争の厳しさから、特別な注意が必要です。ここでは、フィリピンで進出する際に特に慎重になるべき3つのビジネス分野を紹介します。

フィリピンは、英語が公用語の一つであることからオンライン英会話スクールの市場として注目されています。特に、英語力が高いフィリピン人講師を安価で雇用できる点は、教育業界の競争を激化させている要因です。

ただし、フィリピンのオンライン英会話市場は既に飽和状態に近づいており、レアジョブやDMM英会話などの有力企業がすでに多くのシェアを占めています。このため、フィリピンで新規にオンライン英会話事業を展開する際には、差別化されたサービスや特定のニッチ市場を狙う戦略が不可欠です。

例えば、子供向けやビジネス英会話に特化するなど、ユニークなサービス提供が求められます。また、現地の労働規制や講師の採用基準に対する理解も進出を成功させるための重要なポイントです。

マッサージやリラクゼーション業界は、観光業が盛んなフィリピンで高い需要があります。しかし、この分野は競争が非常に激しく、特に都市部では多くの現地企業が低価格でサービスを提供しているため、価格競争が厳しい状況です。

さらに、現地の規制に従ったライセンスの取得が必要で、また従業員の安全衛生管理や品質管理のレベルも求められるため、進出の際には事前に法的準備と徹底した教育が欠かせません。

外国企業が現地の消費者に訴求するためには、質の高いサービスを維持しつつ、観光客だけでなく、地元住民をターゲットとしたリピーター確保の戦略も必要です。

インターネットカフェはかつてフィリピンで非常に人気がありましたが、近年ではスマートフォンの普及や通信環境の改善により需要が減少しています。Wi-Fiの普及率が高まる中で、単なるインターネット提供サービスとしてのインターネットカフェの利用価値は薄れてきているのです。

そのため、インターネットカフェ事業を展開する場合、ゲームカフェやEスポーツイベントの開催など、付加価値を提供する新たなビジネスモデルが必要です。また、ゲーミング設備の更新やライセンスの取得、そして適切なマーケティングも求められます。

現地の若者をターゲットにし、ゲームやソーシャルアクティビティの場として提供することで競争優位を確立する必要があります。

フィリピンは、急成長する東南アジア市場の一角を成し、多くのビジネスチャンスを提供する魅力的な市場です。豊富な若年層、英語が通じる利点、政府の支援策といった特徴がフィリピン進出を後押ししています。

一方で、外資規制や市場競争が激しい分野も存在し、進出企業にとっては事前の入念な市場調査とリスク管理が欠かせません。フィリピンでの成功を目指すには、現地の文化やビジネス環境に適応し、長期的な視点での成長戦略を立てることが必要です。

AXIA Marketingでは、フィリピン進出の際の市場調査をお手伝いしております。

弊社がご提供する「海外調査」は、製品やサービスのポテンシャルの評価、海外展開のリスクの把握など、多角的な視点から徹底的に調査します。

客観的な分析によって貴社のポジショニングを正確に理解し、最適な戦略を立案することが可能です。

1時間の無料オンライン相談も承っております

お見積りなどもお気軽にお問い合わせください

参考文献

・フィリピンで起業・会社設立する方法は?必要な資金や注意点も解説!- マネーフォワード クラウド会社設立

・【最新版!】フィリピンの主要レストラン・飲食企業17選〜飲食・製造業(食品)業界〜 – BIZLAB Magazine(ビズラボマガジン)

・マニラBGCでリラックスできるオシャレなおすすめカフェ7選 – RYOENGLISHGYM

・フィリピンで成功「ユニクロ」…エアリズムは高級インナー扱い – THE GOLD ONLINE

・英語力のあるIT人材が多いフィリピンで頑張る、イケてる日系IT企業を5社紹介します! – PHILIPPINS STARTUP

・フィリピンでビジネスを成功させる方法|進出のメリットも紹介 – PH PROPERTY

・【特集】やってはいけない小規模ビジネス Top 10 フィリピン版(2019年12月更新)- DAVA WATCH

・Foreign Ownership Rules in the Philippines: What’s Allowed and Restricted

・Philippine’s foreign investment negative list: Restricted & forbidden industries for foreign businesses.

・Updates the Foreign Investment Negative List (FINL)

Copy Link