About

Service

Knowledge

About

Service

Knowledge

Contact

無料

見積もり・相談

Column

2025.10.09

記事の監修者

金田大樹

AXIA Marketing代表取締役

リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。

鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。

東南アジアのEC市場は、「モバイル時代」「若年層のネット消費拡大」「物流インフラの進展」など複数の要因が重なり、急速に成長を遂げています。例えばMcKinseyの報告によれば、東南アジアのEC市場は2026年までに年率約22%で成長し、2300億米ドルに迫る規模に達する見込みです。

本記事では、最新の市場データから背景要因、国別の特徴、主要プラットフォーム、日本企業の成功事例までを幅広く紹介し、東南アジアのEC市場における今とこれからの潮流を解説します。

東南アジアのEC市場は、ここ数年で加速度的に拡大しており、今後も高い成長を維持すると予測されています。例えば、McKinseyの報告では、2026年までに東南アジアのeコマース市場は現在の水準の約3倍に達し、年平均成長率(CAGR)は約22%になると見込まれています。

この成長の背景には、スマートフォンの普及、モバイル決済インフラの整備、物流ネットワークの改善、そしてCOVID-19を契機としたオンライン消費の定着などが挙げられているのです。実際、eコマースシェアが従来の5%前後から20%規模へと上昇した国もあります。

国別に見ると、インドネシア、タイ、ベトナムが大きな成長エンジンとなっており、それらの国々ではEC化率の上昇余地も大きいです。シンガポールなど所得水準の高い国では、購買単価や消費者の利用頻度が高く、他国と比べて高収益な市場構造が見られます。

これらを踏まえると、東南アジアのEC市場は量の拡大から質の拡充フェーズへと移行しつつあり、プラットフォーム競争、物流最適化、クロスボーダー戦略、ローカライゼーション強化などが今後のキー要因となるでしょう。

東南アジアのEC市場は、世界の中でも特に成長が著しい地域の一つです。その背景には、スマートフォンの急速な普及やインターネット環境の整備、中間所得層の拡大といった社会経済的な変化が大きく関係しています。

さらに、SNSの利用拡大によるソーシャルコマースの発展や、新型コロナウイルスをきっかけとしたオンライン購買の定着も、市場拡大を後押し。ここでは、東南アジアのEC市場が拡大している5つの理由について解説します。

東南アジアでは、スマートフォンがインターネットアクセスの主要な手段として急速に普及しています。特にインドネシアやベトナムなどでは、パソコンよりもスマートフォンを通じてオンラインショッピングを行う消費者が圧倒的多数です。

Statistaによると、2025年には地域全体でスマートフォン普及率が約80%に達すると予測されています。モバイル決済やアプリベースのECサービスの拡大により、ユーザーは手軽に商品を比較・購入できるようになりました。このモバイルシフトが、ShopeeやLazadaといったアプリ中心のプラットフォームの成長を支えています。

東南アジアのインターネット利用者数は、ここ数年で急増しています。GoogleとTemasekの共同調査によると、2023年時点で東南アジア全体のインターネット利用者は約4億人を突破しました。

これは人口の約7割に相当し、EC市場拡大の大きな原動力となっています。モバイル通信インフラの整備と通信料金の低下により、農村部でもオンラインアクセスが可能になったことも一因です。今後もデジタルリテラシーの向上とともに、インターネット経由での購買活動が一般化していくと考えられます。

経済成長が続く東南アジアでは、中間所得者層の増加が購買力を押し上げています。特にインドネシア、タイ、マレーシアでは、年収1万ドル前後の層が拡大し、オンラインでの消費行動が活発化。中間層の台頭により、ファッション、家電、コスメなど生活水準を向上させる商品の需要が高まっています。

また、分割払いやデジタルウォレットの普及により、オンライン購買への心理的ハードルが低下している点も成長要因の一つです。結果として、ECプラットフォームはこれらの層を主要ターゲットにマーケティング戦略を強化しています。

東南アジアはSNS利用率が非常に高く、Facebook・Instagram・TikTokといったプラットフォームが消費行動に大きな影響を与えています。特に「TikTok Shop」や「Facebook Marketplace」に代表されるソーシャルコマースは、ユーザーがSNS上で直接商品を購入できる仕組みとして急速に成長しています。

インフルエンサーやライブコマースを通じた販売も一般化し、従来のECサイトを介さない購買スタイルが主流になりつつあります。SNSとECが融合することで、企業はターゲット層によりダイレクトにアプローチできるようになっているのです。

新型コロナウイルスのパンデミックは、東南アジアのEC市場を一気に加速させる契機となりました。ロックダウンや外出制限により、オンラインでの購買が日常化し、多くの消費者が初めてECを利用するきっかけとなりました。

ShopeeやLazadaなどは、パンデミック期に売上が2倍以上に拡大したと報告しています。特に食品や日用品、医薬品などの分野でオンライン需要が急増しました。この流れはコロナ収束後も続いており、オンラインショッピングが一時的な代替手段から主要な購買チャネルへと進化した点が特徴です。

東南アジアは、国ごとに経済発展の段階や文化、購買行動が異なります。そのため、EC市場で成功するには、各国の市場特性を正確に理解することが欠かせません。

インドネシアやベトナムのように人口が多く急成長を遂げる国もあれば、シンガポールのように高所得層が中心の成熟市場も存在します。それぞれの国が持つインフラ整備状況、デジタル化の進展度、消費者の購買傾向を把握することは、効果的なマーケティング戦略や商品展開を行う上での重要な基盤です。

ここでは、東南アジア主要6カ国の特徴について解説します。

東南アジア最大の経済規模を誇るインドネシアは、EC市場の成長が最も著しい国の一つです。人口約2億7,000万人という巨大な消費市場を背景に、スマートフォンの普及とデジタル決済の拡大がECの急成長を支えている国です。

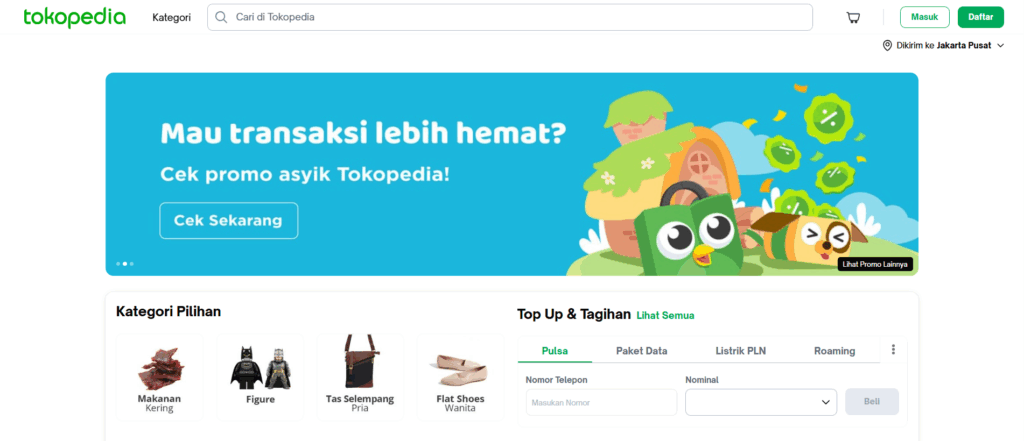

特にShopeeやTokopediaといったローカルプラットフォームが圧倒的なシェアを持ち、ファッション、家電、日用品など幅広いカテゴリーで利用されています。また、政府もデジタル経済国家構想を掲げ、物流網や電子商取引の法整備を進めています。

今後は地方都市のインフラ整備が進むことで、さらに購買層が拡大すると見込まれているのです。

タイは、ASEAN諸国の中でもインフラ整備が進んでおり、安定した中間層を抱える成熟市場です。都市部ではスマートフォン普及率が90%を超え、ECサイトやSNSを利用した購買行動が一般化しています。

特にLazadaやShopeeなどのモール型ECに加え、FacebookやLINEを通じたソーシャルコマースが急成長。加えて、政府が「Thailand 4.0」政策の一環としてデジタル経済を推進しており、キャッシュレス決済や配送インフラの整備も進んでいます。観光立国として外国ブランドへの受容度も高く、グローバル企業にとって魅力的な市場となっています。

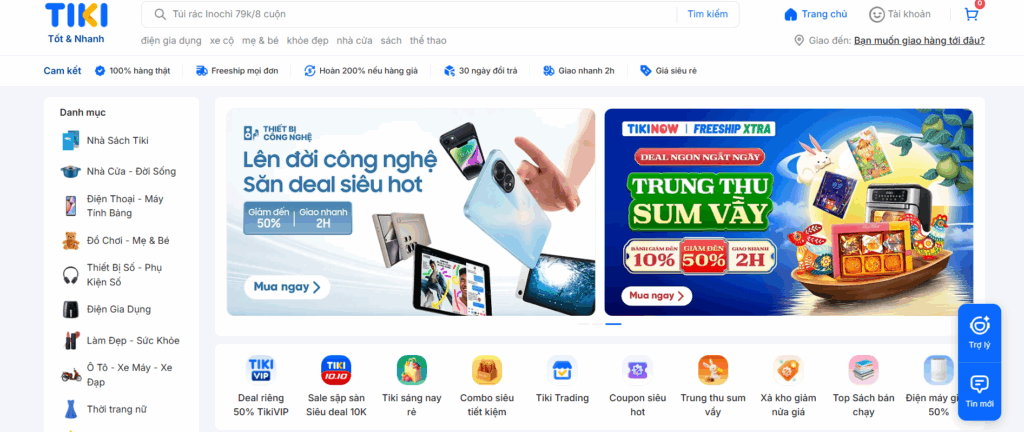

ベトナムは、急速な経済成長と若年層の消費意欲の高さから、EC市場のポテンシャルが非常に高い国です。人口の約7割が35歳未満と若く、スマートフォンやSNSの利用率が年々上昇しています。TikiやShopeeが国内で高い人気を誇り、家電やファッション、化粧品などのオンライン購買が活発化しています。

政府も電子商取引促進政策を掲げており、2025年までにEC市場規模をGDPの10%まで引き上げる目標を設定。物流や電子決済インフラの発展が進むにつれ、今後も持続的な市場拡大が期待されています。

マレーシアは、デジタルインフラと金融システムが整備された比較的成熟したEC市場です。都市部ではネット利用率が高く、オンラインショッピングはすでに日常の一部となっています。

ShopeeやLazadaなどのプラットフォームが強く、特にスマホ経由での購買が中心です。また、英語が広く通じるため、グローバルブランドの進出ハードルが低い点も特徴です。政府は「Malaysia Digital Economy Blueprint」を通じてデジタル経済を国家成長の柱に据えており、越境ECの促進やスタートアップ支援も活発に行っています。

シンガポールは、東南アジアの中で最も経済的に成熟した国であり、購買力の高い富裕層が多いのが特徴です。国土が小さいため物流効率が高く、注文から配送までのスピードが非常に速い点もEC発展の大きな要因です。

AmazonやShopee、Lazadaといった国際的なECプラットフォームが広く利用されており、ブランド志向の強い消費者が多いことから高品質・高価格帯の商品の人気があります。また、キャッシュレス決済の普及率も高く、政府のデジタル国家戦略「Smart Nation」がECエコシステムの成長を支えています。

フィリピンは、インターネット普及率とSNS利用率が極めて高い国として知られています。若年層が人口の半数以上を占め、モバイルを中心としたEC利用が急増中です。

ShopeeやLazadaなどの大手ECに加え、Facebook MarketplaceやTikTok Shopなどのソーシャルコマースも成長を牽引しています。一方で、物流インフラや電子決済の整備はまだ発展途上であり、これらの課題解決が今後の成長の鍵です。

フィリピン政府もデジタル経済推進を国家戦略に掲げており、外国企業の参入環境は今後さらに整備されていくと見られます。

東南アジアのEC市場を語る上で欠かせないのが、地域ごとのニーズに対応した多様なECプラットフォームの存在です。中でも、ShopeeやLazadaといったモール型のECサイトは、ASEAN全域で高いシェアを誇っています。

ここでは、東南アジアで注目すべき6つの代表的ECサイトを紹介します。

Shopeeは、東南アジア最大級のECプラットフォームとして知られ、シンガポールを拠点にASEAN全域に展開しています。モバイルファーストを徹底しており、ユーザーの約9割がスマートフォン経由で利用している点が特徴です。

特に「11.11」や「12.12」などの大型セールイベントでは、短期間で数百万件の取引が発生し、圧倒的な集客力を誇ります。また、各国の言語・通貨・物流に最適化されたシステムを備え、中小企業の越境EC参入を支援。ライブコマースやSNS連携機能も充実しており、エンターテインメント性の高い購買体験がユーザーの支持を集めています。

Lazadaは、アリババグループ傘下のECプラットフォームで、東南アジアにおける越境ECのリーディングカンパニーの一つです。インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム、シンガポールの6カ国で展開し、アリババの物流ネットワーク「Cainiao(菜鳥)」を活用した配送スピードが強みです。

出店企業はB2C販売に加え、Lazada Globalを通じて越境販売も可能。さらにAIを活用した商品レコメンド機能や、現地言語対応のカスタマーサポート体制を整備しています。特にファッションや美容、家電分野での取引が多く、現地ブランドとグローバルブランドが共存する多様な市場を形成しています。

TikTok Shopは、SNSアプリTikTok内で直接商品を購入できるソーシャルコマース機能です。短尺動画を通じて商品を紹介し、視聴者がそのまま購入まで完結できる仕組みが若年層を中心に人気を集めています。

東南アジアでは特にインドネシアやタイ、ベトナムで利用が急拡大しており、インフルエンサーを活用したマーケティングが主流です。また、TikTokが提供する分析ツールにより、企業は消費者の購買行動や嗜好をリアルタイムで把握可能。従来のECサイトとは異なり、「エンタメ×購買」を融合した購買体験が、東南アジア市場における新たな成長エンジンとなっています。

Tokopediaは、インドネシア最大のオンラインマーケットプレイスであり、同国EC市場の中心的存在です。中小企業や個人商店が容易にオンライン出店できる仕組みを提供し、全国規模で販売機会を創出しています。

2021年にはGojekと経営統合し、GoToグループとして物流・決済・配送のエコシステムを一体化。これにより、オンラインからオフラインまでをシームレスに結ぶOMO戦略を実現しました。家電・ファッション・生活雑貨など幅広いカテゴリを扱い、特に地方市場での浸透率が高いことが特徴です。

Tikiはベトナム発の大手ECプラットフォームで、Amazon型のB2Cモデルを採用しています。創業当初は書籍販売からスタートしましたが、現在では家電、コスメ、食品など幅広い商品を扱っています。

自社倉庫と配送ネットワークを整備し、24時間以内配送「TikiNOW」を実現。これにより、都市部を中心に高い顧客満足度を維持しています。また、AIを活用したパーソナライズ機能や、ユーザー口コミによる信頼性の高いレビューシステムも導入。地元志向の強いユーザーに支持され、越境ECでも日本や韓国製品の人気が高まっています。

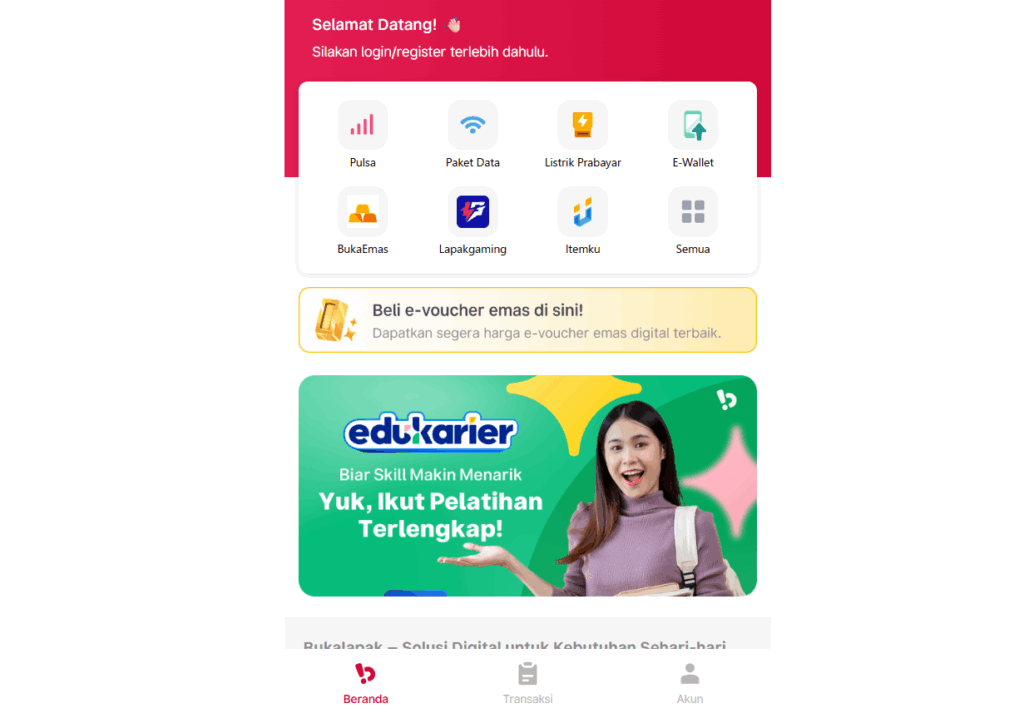

Bukalapakは、インドネシアを拠点とするECプラットフォームで、地方都市や中小企業のデジタル化支援に注力しています。「すべての中小事業者をオンラインに」という理念のもと、個人商店が簡単にネット販売を開始できるシステムを提供。加えて、金融・物流・広告ソリューションなどを一括支援する「Mitra Bukalapak」プログラムを展開しています。

また、AIを活用した需要予測や在庫管理ツールを導入し、効率的な販売を実現。ShopeeやTokopediaの影響を受けつつも、地方経済を活性化させる地域密着型ECとして独自の地位を確立しています。

東南アジア市場では、現地消費者の購買力上昇と日本製品への信頼の高さを背景に、越境ECを通じて成功を収める日本企業が増えています。美容家電から伝統文化商品まで、ジャンルは多岐にわたり、いずれも「高品質」「独自性」「ブランディング」を軸に展開しているのが特徴です。

特に近年では、ShopeeやLazadaといったプラットフォームを活用し、現地言語でのプロモーションやSNSを用いた販売戦略によって認知度を拡大する企業も増加中です。ここでは、東南アジアの越境ECで成果を上げた日本企業3社の成功事例を紹介します。

ヤーマン株式会社は、美容家電の分野でグローバル展開を積極的に進めている日本企業です。特に東南アジアでは、美容意識の高まりとともにスキンケア・美顔器市場が急成長しており、ヤーマンはその波を的確に捉えました。

中国・香港・シンガポールを中心に、現地向けブランドサイト「YA-MAN CHINA」を開設し、ローカライズされたコンテンツでユーザーとの接点を強化。また、Shopeeなどの越境ECモールを活用し、ライブコマースや口コミマーケティングを展開しています。

特に日本製の信頼性とテクノロジー×美容の掛け合わせが高く評価され、現地女性層を中心に人気を獲得。単なる製品販売にとどまらず、ブランド体験を重視した戦略が成功の鍵となっています。

SAMURAI STOREは、日本の伝統文化を世界に発信するECブランドで、鎧兜や日本刀のレプリカを海外に販売しています。特にアジア圏では日本文化への関心が高まる中で、観光やエンタメを通じて侍への憧れが根強く残っています。

SAMURAI STOREはこの文化的価値に着目し、英語・中国語・タイ語など多言語対応のECサイトを構築。高品質な商品写真やストーリーテリングを用いた商品説明で、コレクター層から支持を得ています。

また、輸出手続きや関税に対応したスムーズな越境配送体制も整備。商品は装飾品だけでなく、映画・舞台用のレンタル需要にも応えており、文化×商業の成功モデルとして注目されています。

Fake Food Japanは、日本の食品サンプル文化を海外に発信し、独自の市場を切り拓いたユニークな事例です。リアルな見た目と高い技術で知られるFake Food Japanは、東南アジアの飲食店オーナーや観光業関係者をターゲットに展開。Shopeeや自社ECサイトを通じて、装飾用サンプルやノベルティ、教育用素材など幅広い用途の商品を販売しています。

タイやベトナムでは、日本食レストランの増加とともに需要が拡大しています。さらに、SNSを活用した動画マーケティングで日本の職人技を可視化し、ブランドへの共感を生み出しました。越境ECの文脈において、文化的価値を経済的価値に転換した好例として評価されています。

東南アジアのEC市場は成長の勢いが非常に強く、今後も拡大が見込まれています。しかし、単に日本の商品を販売するだけでは現地消費者の心を掴めません。成功している企業の多くは、各国の文化・価値観・購買行動に合わせたローカライゼーションと、SNSや動画を駆使したデジタルマーケティングを戦略的に組み合わせています。

この3つを意識することで、東南アジアの多様な市場においてブランド認知を高め、リピーターを獲得することが可能になります。

東南アジアでは、国ごとに宗教・文化・消費習慣が大きく異なるため、現地の特性に合わせたローカライズ戦略が不可欠です。単一のマーケティング戦略ではなく、各国の文化的背景に寄り添った商品展開や訴求方法が成功の鍵となります。

特に、現地言語でのコミュニケーションや、生活習慣に根差した広告表現が信頼構築に直結します。例えばマレーシアではハラル認証が重視され、タイでは美や健康を意識したプロモーションが効果的です。現地の消費者心理を理解し、最適な形で価値を伝えることがローカライゼーションの本質と言えます。

現地の文化や価値観を理解せずに展開すると、どれだけ高品質な商品でも受け入れられない可能性があります。例えば、宗教的に使用できない素材が含まれていたり、広告表現が文化的タブーに触れたりするケースも。

成功する企業は、まず市場調査を徹底し、現地の消費者がどんな課題を抱え、何を求めているかを把握しています。ベトナムでは若年層のトレンド志向が強く、フィリピンでは家族単位での購買が多いなど、購買行動にも国民性が表れます。こうした違いを尊重しながら製品の見せ方・価格帯・広告メッセージを最適化することで、共感と信頼を生むブランド体験を提供できるのです。

東南アジア市場においては、多言語・多通貨・多様な決済手段への対応が、越境ECの成否を左右します。例えば、ShopeeやLazadaなどのECプラットフォームでは、現地通貨での価格表示や、電子ウォレット・銀行振込など地域特有の決済方法が主流です。これに対応していないサイトは、カート離脱率が急増する傾向があります。

また、現地語での商品説明や問い合わせ対応を行うことは、顧客満足度向上とリピート率の向上に直結します。テクニカルな整備だけでなく、文化的背景に合わせた言葉のトーンや支払いの安心感を提供することが、ローカライズ戦略の一部として重要です。

東南アジアのEC市場では、SNSや動画を中心としたデジタルマーケティングが購買決定の大きな要因となっています。特にFacebook、Instagram、TikTokなどの利用率が非常に高く、インフルエンサーを活用したライブ配信やレビュー投稿が消費行動に直結します。

成功企業は、単に広告を配信するだけでなく、現地のトレンドや人気コンテンツを分析し、ユーザーが共感できるストーリーを発信しています。さらに、ShopeeやLazadaの公式キャンペーンと連動したプロモーションを実施することで、認知から購入までをスムーズに導く仕組みを構築。リアルタイムのデータ分析を活かし、ターゲットごとに最適化されたアプローチを行うことが、デジタル時代の越境EC成功の鍵となります。

東南アジア市場で越境ECを成功させるには、現地の消費者ニーズや購買行動を正確に把握することが不可欠です。国や地域によって人気商品・価格感覚・決済手段が大きく異なるため、自社の感覚だけで戦略を立てるのは危険です。そこで有効なのが、現地に詳しいマーケティング調査会社の活用です。

マーケティング調査会社は市場データの収集・分析に加え、競合の販売手法やSNSトレンド、インフルエンサーの影響力まで把握しています。こうした専門的な調査を通じて、自社商品の最適な価格帯や販売チャネルを見極められ、無駄な広告投資を防ぎながら現地消費者に響くプロモーションを実施できます。

東南アジアのEC市場は、スマートフォン普及や中間所得層の増加を背景に、今後も高い成長が見込まれています。しかし、国ごとの文化・商習慣・決済環境が大きく異なるため、成功には現地に即した戦略設計が欠かせません。

AXIA Marketingでは、東南アジアを中心とした海外市場調査から越境ECの戦略立案、デジタルマーケティングまで一貫してサポートしています。現地消費者に響くブランディングや販売戦略を通じて、グローバル市場での成長を力強く後押しします。

参考文献

Copy Link