About

Service

Knowledge

About

Service

Knowledge

Contact

無料

見積もり・相談

Column

2025.09.22

記事の監修者

金田大樹

AXIA Marketing代表取締役

リサーチ会社を活用した経営判断を、日本企業の常識にしていくことがモットー。

鉄鋼専門商社や株式会社ネオキャリアのフィリピン現地法人での勤務を経て、リサーチ事業にて起業。中堅から大手調査会社やコンサルティング会社のリサーチのプロジェクト管理を行った。その後、AXIA Marketing(アクシアマーケティング)株式会社を設立し、代表取締役に就任。上場企業をはじめ、多くの企業の成長を「価値ある情報提供力」でサポートしている。

グローバル化が進む現代において、自社の商品やサービスを海外市場へ展開することは大きな成長のチャンスとなります。しかし、海外進出は文化や商習慣、法律、言語など多くのハードルが存在するため、独力で進めるにはリスクが伴います。

そこで注目されているのが「海外販路開拓の支援」です。専門的な知識や実績を持つ支援会社を活用すれば、スムーズに海外市場へ進出することが可能になるのです。本記事では、海外販路開拓支援の内容や準備、具体的な支援の流れ、支援会社の選び方、さらに実際の企業事例までを徹底的に解説していきます。

海外販路開拓の支援とは、企業が海外市場に参入する際に直面する課題を解決し、販売先の確保やビジネスモデルの構築をサポートする取り組みです。支援内容は多岐にわたり、市場調査、現地企業とのマッチング、商談のセッティング、契約や物流体制の整備まで幅広く行われます。

特に初めて海外進出を検討する企業にとっては、現地の商習慣や法規制の理解が不可欠であり、支援会社はその橋渡し役を果たします。

さらに、補助金や助成金の活用方法を提案してもらえるケースも多く、資金面の不安を和らげる効果も期待できますし、現地語での資料作成や通訳など、コミュニケーション支援も大きな強みです。こうしたサポートを受けられれば、企業はリスクを最小限に抑えつつ販路拡大に挑戦できるのです。

海外市場で成功するためには、自社の強みを的確に打ち出すだけでなく、現地ニーズに合わせた戦略を立てることが必要です。支援会社は豊富なネットワークと知見を活かして、企業の強みを最適な形で海外市場に届けるための道筋を示してくれるのです。

海外販路開拓の支援を受ける際には、事前準備が重要です。自社の状況や目的を整理しておくことで、支援会社との打ち合わせがスムーズに進みます。

ここでは、基本的な準備のポイントを解説します。

海外販路を開拓する際、まず最初に明確にすべきなのが「目的」です。単に売上拡大を目指すのか、それともブランド認知の向上を重視するのかによって、進出国やアプローチ方法は大きく異なります。

例えば、短期的な利益を狙う場合は需要の高い市場を優先することが有効ですが、長期的なブランド構築を重視する場合は現地でのパートナーシップやプロモーション活動に重点を置く必要があります。

目的を整理する際は「なぜ海外進出が必要なのか」を掘り下げて考えることが大切です。経営資源の投入やリスクを伴う以上、目的が曖昧では成果につながりにくくなります。支援会社と相談する前に、自社の海外展開におけるゴールを紙に書き出し、具体的なイメージを持つようにしましょう。

支援を依頼する際に重要なのが、自社の事業内容を明確に伝えられるかどうかです。海外での販路開拓では、現地企業やパートナーが「どのような商品・サービスなのか」「どのような強みがあるのか」を理解しやすい資料を求めます。そのため、自社の事業概要や製品の特徴、競合との差別化ポイントを整理しておくことが不可欠です。

具体的には、製品カタログや実績データ、顧客の声などをまとめたプレゼン資料を準備すると効果的です。これにより、支援会社はより精度の高い市場分析やマッチングを行えるようになります。

加えて言えば、自社が抱える課題や不安点も正直に共有しておくと、支援会社は解決に向けた具体的なアプローチを提案してくれやすくなります。事業内容をクリアにすることは、海外市場で信頼を得るための第一歩となるわけです。

海外販路開拓の支援を依頼すると、最初の相談後から具体的なサポートが順序立てて始まります。いきなり海外での営業活動に移るのではなく、調査・計画・準備の各段階を経ることでリスクを抑えながら確実に進められるのが特徴です。

以下では、それぞれのステップを詳しく解説していきます。

海外進出の第一歩は「どの国で戦うか」を見極めることです。支援会社は現地市場の需要や競合環境、購買力、文化的背景などを幅広く調査し、自社製品が受け入れられる余地を探ります。たとえば食品業界であれば、宗教や食習慣による制約を考慮しなければなりませんし、製造業であれば現地の技術水準や法規制の確認が欠かせません。

また、調査段階では単に市場の規模を把握するだけでなく、ターゲットとなる消費者層の嗜好や購買行動まで掘り下げることが重要です。これにより、商品開発やマーケティングの方向性を的確に定めることができます。

支援会社は現地の調査会社や提携機関を通じて一次情報を収集し、企業にとって信頼性の高いデータを提供します。十分な情報を得たうえで進出国を決めることが、後の成功を左右する大きな要素となるのです。

市場調査で方向性が定まったら、次は実際に「どう売るか」というビジネスモデルを設計する段階です。海外進出には多様な方法があり、現地代理店を活用するケース、ECを通じて販売するケース、あるいは自社で直営拠点を構えるケースなどが存在します。

支援会社はこれまでの事例や現地の実情をもとに、リスクを最小限に抑えつつ収益性を確保できるモデルを提案します。例えば初期投資を抑えたい企業には代理店方式やオンライン販売を、ブランド価値を直接訴求したい企業には直営展開を勧めるといった具合です。

現地の法律や商習慣に適合した契約形態や流通チャネルも合わせて設計されるため、企業は安心して事業を進められます。ビジネスモデルの段階で方向性を誤らなければ、その後の展開は格段にスムーズになるのです。

ビジネスモデルが固まったら、次は実際に「いつ・どのように実行するか」を明文化したビジネス計画策定の段階です。この計画には販売目標、マーケティング戦略、価格設定、販促活動、現地パートナーとの連携方法などが盛り込まれます。

支援会社は企業のリソースを考慮しながら、実現可能性の高い計画を立てるよう導きます。また、金融機関や補助金制度の情報も活用し、資金面での裏付けを確保することも欠かせません。さらに、現地の商談イベントや展示会への参加をスケジュールに組み込み、販路拡大の具体的なチャンスを設けるケースも多いです。

こうした計画を策定することで、企業は目の前の行動に迷うことなく、明確な指針を持って進められるようになります。支援会社と二人三脚で練り上げた計画は、海外進出の羅針盤となるのです。

どれだけ優れた計画を立てても、それを実行するための経営資源がなければ実現は不可能です。ここでいう経営資源とは、人材・資金・技術・物流インフラなどを指します。海外販路開拓では特に現地の人材確保が重要で、言語や文化を理解したスタッフがいなければ商談も進展しにくくなってしまうでしょう。

支援会社は現地人材の採用支援や、アウトソーシングの活用方法を提案することが多いです。また、金融支援制度や現地銀行とのつながりを活かし、資金調達のハードルを下げるサポートも行われます。物流面においても、適切な輸送ルートや倉庫確保をアドバイスしてもらえるため、スムーズな供給体制を整えやすくなります。

この段階でリソースをしっかり確保できるかどうかが、事業の持続性を大きく左右する要素です。支援会社は企業が抱える不足部分を補う役割を担い、安心して事業を展開できる環境を整えてくれるのです。

最後に行うのが、プロジェクト全体のスケジュール設計です。市場調査から販売開始までの道のりを段階ごとに整理し、現実的なタイムラインに落とし込みます。

ここで重要なのは、無理のないスケジュールを立てることです。過度に短期的な目標を設定すると、現地での信頼構築が疎かになり、逆に失敗リスクが高まります。

支援会社は過去の事例を踏まえ、どの段階にどれくらいの期間を要するのかを具体的に提示します。例えば調査に3か月、ビジネスモデル構築に2か月、契約締結にさらに数か月といったように、細かく工程を区切って計画されるのが一般的です。

こうした時間軸を明確にすることで、企業は社内リソースを効率よく配分でき、関係者全員が同じ目標に向かって進めるようになります。適切なスケジュール管理は、プロジェクトの成功率を高める最も基本的かつ重要な要素といえるでしょう。

海外販路開拓を成功させるためには、適切な支援会社を選ぶことが極めて重要です。市場調査や戦略立案の精度はもちろん、現地とのネットワークの質やサポート体制の範囲によって、結果は大きく変わってきます。

信頼できるパートナーを見極めるためには、ネットワークの有無や一貫した体制、契約内容の妥当性など複数の観点から比較検討することが大切です。ここでは、支援会社選びの判断基準を4つのポイントに分けて詳しく解説していきます。

海外販路を拡大するには、現地でのビジネスパートナーや顧客とスムーズに接点を持つことが欠かせません。そのため、支援会社がどれだけ強固な国際ネットワークを保有しているかが重要な判断基準の1つです。例として、現地の商工会議所、政府機関、金融機関、業界団体などと連携を持っていれば、販路開拓が効率的に進む可能性が高まります。

また、国際ネットワークは単に「知り合いがいる」という程度ではなく、信頼性の高い関係であるかを見極める必要があります。現地での信頼関係が薄ければ、商談が途中で頓挫したり契約が進まなかったりするリスクが高まるからです。

こうした点を踏まえ、支援会社の過去の成功事例を確認し、どのようなネットワークを活用してきたかを具体的に把握すると安心できます。国際ネットワークの強さは、企業が進出国で安定して活動するための土台とも言えるのです。

支援会社によっては、市場調査やアドバイスだけを提供して終わるケースも少なくありません。しかし、海外販路の開拓は調査から始まり、戦略立案、現地企業とのマッチング、契約交渉、物流の整備、そして販売開始後のアフターフォローに至るまで長いプロセスを伴います。

そのため、最初から最後まで伴走してくれる「一貫体制」の有無が選定時の大きなポイントとなります。一貫体制を持つ支援会社は、企業の状況を最初から把握しているため、計画段階と実行段階での整合性を保ちやすく、トラブルが起きた際にもスピーディーに対応できるというわけです。

さらに、進出後の販売データを分析して次の戦略に反映させる「継続的サポート」があれば、海外展開を成長軌道に乗せやすくなります。単発の支援ではなく、長期的なパートナーシップを築ける会社を選ぶことが、海外での安定した事業展開につながるのです。

支援会社にはそれぞれ得意分野があります。食品や飲料の輸出に強みを持つ会社もあれば、製造業やIT企業向けに特化している会社も存在します。したがって、自社の業界や製品特性に合った支援会社を選ぶことが重要です。

仮に食品関連の輸出を行う場合、衛生管理や輸送方法、現地規制への対応など専門的な知識が不可欠です。製造業であれば、技術的な仕様の翻訳や現地工場との連携支援が必要になるでしょう。

また、会社の規模によっても適した支援会社は異なります。大企業向けに大規模なプロジェクトを得意とする会社もあれば、中小企業の小回りの効く展開を支援する会社もあります。自社の状況に応じて「どの特徴が成果に直結するか」を見極めることが、支援会社選びを成功させる最大のポイントです。

最後に見落とせないのが、契約内容の確認です。支援会社の料金体系は成果報酬型や固定費型などさまざまですが、契約の範囲や責任分担を明確にしておかないとトラブルにつながります。例えば、市場調査だけで契約終了なのか、商談や契約成立まで支援が続くのかをしっかり確認する必要があります。

また、契約時には追加費用の有無やキャンセル条件についても丁寧に確認することが重要です。不透明な契約では思わぬコストが発生するリスクがあるといえるでしょう。さらに、契約書が現地法規に適合しているかどうかも支援会社に確認すべきポイントです。

安心して海外販路開拓を任せるためには、契約内容が自社の目的や予算に合致していることを必ずチェックしましょう。契約段階でしっかり精査することが、長期的な成功への第一歩となるのです。

ここからは、実際に海外販路開拓に成功した日本の成功事例を3つ取り上げます。

各社がどのように準備し、どんな戦略をとったのか、成功要因を具体的に見ることで、自社の海外展開計画にも応用できるヒントが得られるでしょう。

秋田県大館市にある駅弁の老舗、株式会社花善は「花善鶏めし弁当」など伝統の駅弁をフランス・パリのリヨン駅に出店することで海外販路開拓に成功しました。2020年11月から駅弁ショップを開設し、弁当6種類を商品ラインナップに加え、フランスの人々の支持を獲得しています。

成功の鍵となったのは、まず、社長の「地方発の海外進出を示したい」という強い想いがあり、これが社内外のモチベーションを支えました。 次に、事前の現地リサーチが徹底していたこと。鉄道網が整っているか、日本の駅弁文化がどのように受け入れられるか、競合店の有無などを調査し、商品や販売場所を慎重に選んだのです。

また、現地の規制や労務事情など「現地ならではのノウハウ」を専門知識を持つ人から教えてもらうことで、トラブルを事前に防ぎながら展開できたのも成功の要因として大きいようです。

このように、花善は「伝統・品質・地域の物語性」を武器にしつつ、現地の市場・文化を尊重した適応を行い、公的支援・専門家の助言をきちんと取り入れることで、海外販売という高い障壁を乗り越えていったのです。

島根県浜田市に拠点を持つ株式会社シーライフは、水産加工業で「のどぐろ味醂干し」などの高級干物や伝統的なみりん干しなどを取り扱う企業です。2018年には香港、2019年には台湾へ進出し、無添加や健康志向の商品ラインを海外で展開しました。

この企業の成功要因には、現地消費者の食文化への理解と商品開発があります。例えば台湾では春節などの季節イベントに合わせたフェアを実施し、ブランド認知の拡大に繋げていきました。 自治体からの支援や専門家との連携を活かして、衛生管理・流通体制・現地のニーズを踏まえた商品改良を行ってきたことも大きなポイントです。

さらに、展示会への参加などで直接消費者と触れる経験を積むことで、「どの商品が受け入れられるか」「どういうパッケージや訴求が響くか」を肌感覚で掴んでいると言います。これによって現地のニーズに応じたマーケティング施策を繰り返し改善できているのです。

大阪府大阪市の医療機器製造販売企業である株式会社大同工業所は、血液保管機器などを手がけており、アセアン諸国での医療需要の高まりを背景に海外販路を拡大しています。まず2009年にインドネシア・マレーシア・タイで販売を開始し、その後ベトナム・ミャンマーへも展開し、ベトナムでは複数の都市で販売店契約を確保して事業基盤を築いています。

成功の要因は、技術力だけでなく「現地医療関係者との深いネットワーク構築」でした。現地の病院、血液センターなどと関係を築き、現場のニーズを聞き入れた製品改良やサービス提供を心がけたのです。

ジェトロや公的支援機関・専門家との連携も活かしており、法規制・認証・商習慣など現地で必要な付帯条件をクリアする体制を持ったことが他社との差別化に繋がっています。つまり、現地の商習慣に柔軟に対応しつつ、販売チャネルを広げていく戦略も成功の大きなポイントと言えるでしょう。メーカーとしての信頼性を着実に築き、顧客との接点を増やしていったことが、大同工業所の海外展開を安定させた要因となっています。

海外販路開拓は、成長の大きなチャンスである一方、リスクや課題も多く存在します。そのため、信頼できる支援会社をパートナーに選ぶことが成功への近道です。

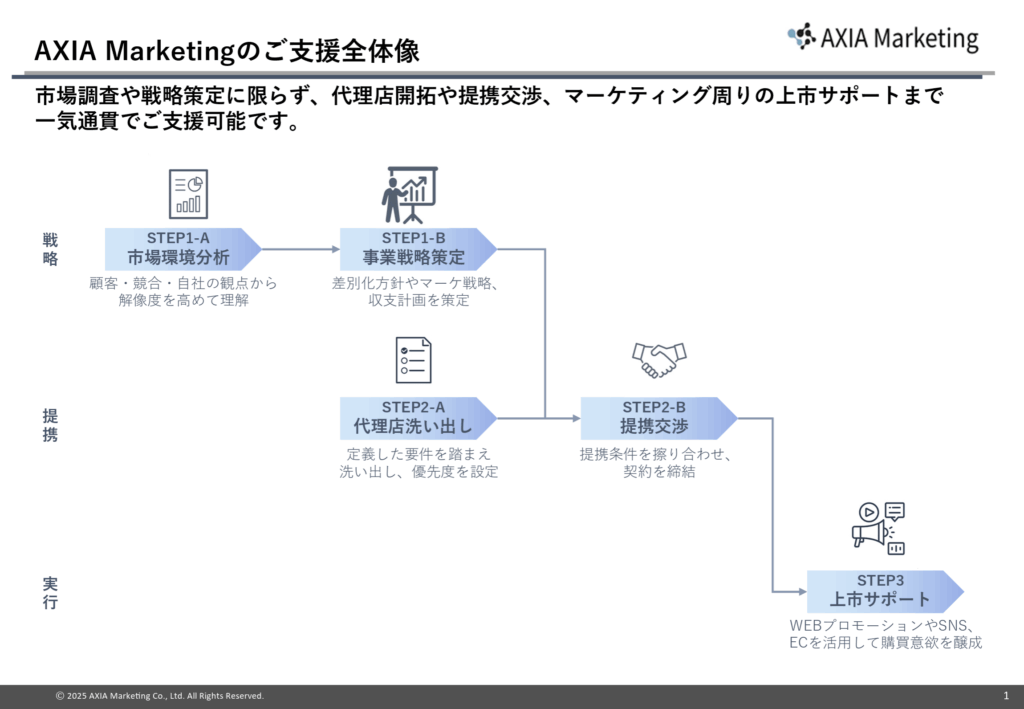

AXIA Marketingは、豊富な実績と幅広いネットワークを活かし、企業の海外進出をトータルでサポートします。市場調査からビジネスモデルの構築、現地企業とのマッチングまで一貫した支援体制が整っているため、安心してお任せいただけます。

海外における販路開拓・拡大を本格的に検討している企業様は、まずはAXIA Marketingに相談してみてはいかがでしょうか。

参考文献

・海外進出の相談時に準備すべきこと海外進出支援会社の見極め方

・宮崎の「干し椎茸」が米アマゾンで人気爆発、ドバイ富裕層にも -Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

・【業種別】日本から海外に進出した企業の成功事例を分析!日本企業が海外に進出すべき理由は?

Copy Link